ときわ会について

ときわ会について

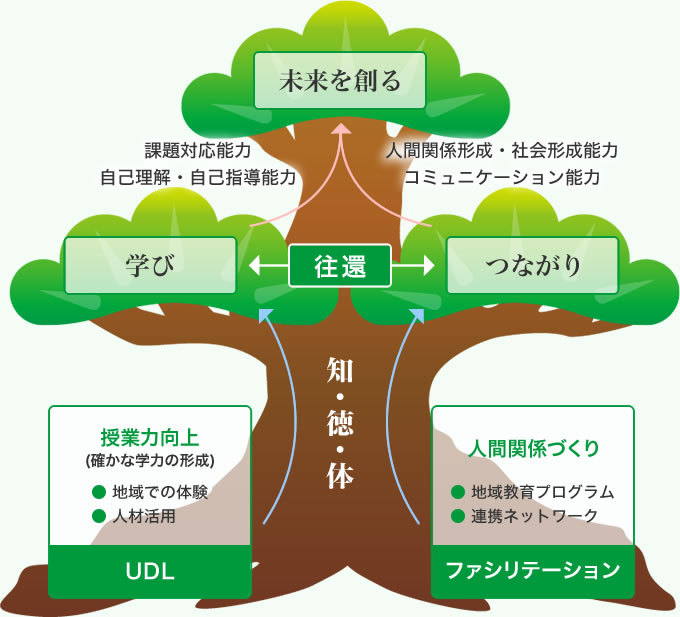

地域と学校が課題を共有し、その課題解決に向けた協働による学びを通して、

未来を創る子どもを育てる教育活動を行っています。

想像を超える速さで変化している社会状況や学校を取り巻く環境に対して柔軟に対応しながら、

子どもたちを育むために新たな教育課題に対応した実践的指導力を高める取組をすすめています。

ときわ会本旨

人の子の師である教師は、無限の可能性を包蔵する子どもの人格を形成するものである。しかも、教育の盛衰は国家民族の隆替にかかわるだけでなく、世界の平和と進展に日本国民が大なる役割をはたすことができるか否かに通ずるものである。このような教育の道に志し、それに努めたわれらは、この社会的責任の重大さに深く思いをいたし、使命感に燃えなければならない。

教師に課せられた厳しい責任と使命を自覚する者は、まず、みずからの人生観、世界観の確立を期してはげしくおのれを鍛えようとする。そのために、われらはつねに先人の業を尋ね、同行の友と睦み、次代に期待しつつ相互に教示し錬磨の道を歩む。

教育は国家百年の大計であり、個人を超えた永遠の生命である。したがって、教師たるものは時運にまどわず、歴史を省み、将来をおもんばかり、みずからの生命も生生躍動し、前進するものでなくてはならない。

われらは終生この本旨を堅持し、崇高な理想を追求しようとする者の総力を結集し、

もって教育の進展と社会の進運に寄与しようとするものである。

ときわ会未来図

常緑の「松」は、ときわ会のシンボルツリー。

ときわ会150周年に向けた私たちの「未来図構想」です。

会長挨拶

本年度の重点

令和5年度 代議員会 役員代表 挨拶

この度,ときわ会長として承認していただきました63年度 新潟市立上山中学校の白石誠史郎です。ときわ会創設150周年という大きな節目の年に会長の職を仰せつかり,大変身が引き締まる思いです。そして,これまで以上に多くの方々と共に学び合い,高め合える機会をいただき,大変わくわくしています。

私は,ときわ会の最大の財産は人であると思っています。私たちはときわ会で様々な人と出会い,人から学び人に活かされています。書物やオンラインなど様々な方法で,いつでもどこででも学べる時代に,何故ときわ会の研修なのか。それは,ときわ会の研修のその先に人がいるからです。その人は,身近で活躍している人であったり,同僚や仲間であったり,あるいは先輩や後輩であったり,他の地域の学校に勤務している人であったり,憧れの人であったりします。研修のその先に会ってみたい人がいる。話をしてみたい人がいる。学んでみたい人がいる。そのことが,ときわ会で学ぶことの最大の魅力ではないかと思っています。

ときわ会の研修は,教員としての資質・能力を高めていく場です。しかし,単にそのことだけを目的としているわけではありません。多くの人と出会い,魅力的な人とかかわり,様々な考え方や生き方に触れることで,今の自分を見つめたり憧れの人を目標としたりしながら,自らの人間性を磨いていく場でもあります。

私は,自らの人間性を磨いていくには,人とかかわり合い,直接,人から学んでいくことが極めて重要であると思っています。実際に会って話をして,その人が見ているものを自分も見て,その人が考えていることを自分も考えてみる。人と出会い,出会った人の人間性に触れ,自分自身を見つめ直していくことが,自らの人間性を磨いていくためには欠かせません。そして,様々な人と出会い学び合うことを通して,自分が考えたことや感じたことを,いろいろな人に自分の言葉で伝えたり,様々な場で発信したりしていく。そのような経験を繰り返していくことで,私たちは自らを成長させていくことができるのではないでしょうか。そして,そのような経験が思う存分できる場,それがときわ会です。

本来,学ぶということは主体的であるはずです。私たちは学びたいから学ぶのであって,学ぶことは人から強制されてやるものではありません。誰かが「これは,大切だから学びなさい。」といくら言葉がけをしても,それは,その人が大切だと思っていることです。それでは,人は本気にはなれません。自分で考え判断し,行動していくからこそ,私たちは本気になって学ぶことができるわけです。そして,このことは,私たちが一番よくわかっていることです。

新しいことに気付いたり,新しい世界が広がったりすることは,誰にとってもわくわくすることです。だからこそ,夢があり希望のもてる,そして,わくわくするような魅力ある研修が,より一層,これからのときわ会にも求められています。

現在,ときわ会の現職会員は約3,000人,そのうち最も人数が多い年代は50歳代で,全体の3割以上を占めています。しかし,年代が若くなるにつれて現職会員数は減少しています。最も若い年代の20歳代は,全体の10%にもなりません。若い教員にとってときわ会が魅力のある研修団体であるかどうかが,益々,問われてくることになります。

自分にとって必要な研修は何なのか,自分が納得できる研修とはいったい何なのか,一人ひとりが意味付け価値付けをして研修を選択できる時代になってきています。そのニーズをしっかりと把握しながら,ときわ会も質の高い研修を目指して,変化し続けなければなりません。

世の中には,もっと学んで力を付けたいという教員がたくさんいます。もっと自分の力量を高めて,子どもたちに質の高い教育ができる教員になりたいという志をもった人がたくさんいます。そういう教員が集まって,互いに切磋琢磨し合いながら高め合っていく場,それがときわ会です。だからこそ,ときわ会の研修は,会員が主体的に取り組む研修でなければなりません。そのためには,ときわ会という研修団体の中で,自分はいったい何をしたいのか,何を伸ばしたいのかを常に考えていく必要があります。そして,このときわ会を自分にとって魅力があり価値ある会にするにはどうすればよいのか,自ら考えて行動していくことが極めて大切なのです。

ときわ会本旨の最後は,すべて「つどい」という言葉で締めくくられています。「つどい」とは,仲間もしくは同志という意味であり,同じ目的をもって一緒に,そして真剣に取り組んでいく人たちのことを意味しています。つまり,自分自身を成長させたい,そのために努力を積み重ねたいという目的をもって,真剣に取り組んでいく人たちが集まってできた会,それがときわ会です。そして,ときわ会本旨の前では,全ての人が志を同じくする仲間です。校長・教頭であっても,経験豊かであっても,あるいは若手の教員であっても,役職や経験年数,年齢に関係なく,互いに認め合い,支え合い,高め合う存在です。まさに,相互に練磨しあう者のつどいです。

誰もが,自信をもって子どもたちの前に立てる教員になりたいと思っているはずです。そして,その自信を確かなものとしていくために,これからも私たちは主体的に研修に取り組み,互いに切磋琢磨し合いながら成長し続けていかなければなりません。素晴らしい教員に成長するための近道など,どこにもありません。小さなことを積み重ねていくことで,自分でも信じられないような力を発揮できるようになっていきます。

今年度,ときわ会は150周年を迎えます。だからといって,突然,何か目の前のことが大きく変わるわけではありません。また,誰かが変えてくれるわけでもありません。150周年という節目は,その先への新たなスタート地点です。質の高い教育の実現に向けて,一歩でも半歩でも,歩みを進めていかなければなりません。これまでの 150年という歴史と伝統の中で,多くの先人の方々が,それぞれの時代で課題と向き合い先を見据えながら,自らを鍛えて切磋琢磨してこられました。その姿勢をしっかりと受け継ぐとともに,150周年という大きな節目を通して,これからのときわ会に求められること,そして,ときわ会員が目指す姿を私たち一人ひとりが真剣に考えて,自らの行動に移していくことが極めて大切です。

私自身,ときわ会を通じて,多くの方々から支えられ,活かされてきました。このことに感謝するとともに,これからもみなさんと共に学び合い高め合いながら,さらに成長していきたいと思っています。